昨今、中学生の定期テストである中間テストや期末テストの回数が減らされる学校が多く出ています。

そのメリットとデメリット、生徒として保護者としてどうすればいいのかをまとめた記事にしています。

今回は、

【中間テスト】中学校の定期テスト回数が減っている【期末テスト】を特集します。

テストの回数が減ってテスト勉強の回数も減ってラッキー!

でも、なんだか1回のテストあたりの範囲がめっちゃ広くなってないー?

それでは、今回も学んでいきましょう!

中学校の「定期テスト」が減っている現状

ここ数年、多くの中学校で大きな変化が起きています。

それは 「中間テストを廃止して期末テストのみを実施する」 という流れです。従来は1学期に中間テストと期末テスト、2学期にも同様に2回、さらに3学期に学年末テストと、年間で5回程度の定期テストがある学校が一般的でした。

しかし、現在は年5回だったテストが年4回へと減り、「1学期の定期テストは期末だけ」という中学校が増えています。保護者の中には「うちの子の学校もそうなった」「通知表の評価がどうなるのか心配」といった声が多く聞かれるようになりました。

実際に、カジきたラボの周辺にある学校である洛北中学校と修学院中学校の双方が年4回へと定期テストの回数が減少しています。

今まで、定期テスト対策を過去問で行なっていた学習塾でもテストの範囲や出題傾向が大きく変化することで、対応を苦戦しているところがあるみたい…。

なぜ中間テストがなくなってきているのか

中間テストがなくなる背景にはいくつかの理由があります。

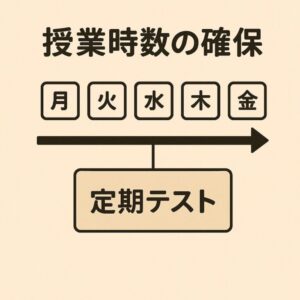

授業時数の確保

学校の先生にとって、定期テストの作成や実施には多くの時間が必要です。

試験前は授業が止まり、テストの返却や解説にも時間が割かれます。これを削減することで、より多くの授業時間を確保できるのです。

実際にテスト前1週間ギリギリまで授業を進めていたにも関わらず、テスト明けには授業まるまる1〜2時間を解説やテストのテストのとき直しに割り当てるなど、授業の進行に無理があったのも事実です。

教員の働き方改革

テスト問題の作成・準備・採点には学校の先生に非常に大きな負担がかかります。近年、教員の多忙化が社会問題となっており、その負担を軽減する目的でもテスト回数を減らす動きが広がっています。

昔であれば、先生が持ち帰りで仕事をしたり、中学校の職員室が不夜城のように深夜まで煌々と灯りがついていた時代もありましたが、過労死・うつ問題や、個人情報保護の観点から近年では通用しなくなっています。

学習評価の多様化

文部科学省の方針として「知識・技能」だけでなく「思考力・表現力」や「学びに向かう姿勢」も重視されるようになりました。テスト一発の点数だけではなく、普段の授業態度や小テスト、提出物、発表などが評価対象になりつつあります。

これらの理由から、「テストの数を減らし、その分普段の学びを大切にする」という方向にシフトしているのです。ですから、テスト前の徹夜で点数を取れば、いい評定が取れる!ということは減少傾向です。

しかも、高校入試には評定が用いられることもあり、普段からの学習姿勢をよくしたり、小テストも手抜きしない姿勢が大切になってきています。

中間テスト廃止のメリット

授業の進行がスムーズになる

テスト期間や定期テストのために授業が止まることが減り、カリキュラムが計画通り進みやすくなります。特に教科書の内容が増えて、ワークなども多く活用が進んでいる現在には、授業時間を確保することは大きな意義があります。

生徒の精神的な負担が軽減

年に何度も大きなテストに追われるストレスから解放されます。特に思春期の中学生にとっては大きな安心感につながります。テストの点数が悪かったことをきっかけに、勉強嫌いになったり、場合によっては不登校になってしまう例もあります。

「日常の積み重ね」を重視できる

提出物や小テストの結果、授業態度が成績に反映されやすくなり、テスト一発勝負ではない形で努力が評価されます。本番には弱いが、コツコツとしたことは得意な子には何よりの追い風になるでしょう。

部活や探究的な学習に時間を使える

多くの学校で、テスト前1週間は部活が禁止となります。その回数が減ることで、部活に使える時間は多くなるでしょう。また、学校によっては総合学習やプロジェクト型学習、発表の場など、従来は時間不足で取り組みにくかった学びに力を入れることもあるようです。

中間テスト廃止のデメリット

しかし、テストが減ることで生じる課題もあります。

学習のペースメーカーがなくなる

定期テストは「ここまでをしっかり復習する」という節目の役割を果たしていました。

しかし、定期テストがなくなると、テスト直前まで本格的に復習しない生徒が増え、学習習慣が乱れやすくなります。

テストのような直近に目標がないと、そもそも勉強しないという子も珍しくないため、学習のメリハリという観点では定期テストの存在は大きいです。

弱点の発見が遅れる

定期テストは苦手分野をあぶり出す機会でもありました。その機会が減ることで、自分の理解不足に気づくのが遅れるリスクがあります。

テスト範囲が広くなりすぎると、深くまで掘り下げた問題は出題されない傾向が増すため、入試対策をしだしていきなり苦手な問題が頻出するということにもつながりかねません。

内申点の影響が変わる

高校受験に直結する内申点は、定期テストの点数だけでなく提出物や授業態度なども重視されます。テストが減ることで、日常の学習習慣や宿題の取り組み姿勢がより重要になっていきます。

1回あたりのテストに対する、内申点のウエイトが大きくなることもあるため、1度の失敗が取り返しのつかない結果に結びつくこともありました。

実際に、定期テストが年5回から4回に減少した学校では、内申点に大きな変化がある生徒が普段よりも増えました。

保護者が進捗を把握しにくい

定期テストの点数は、子どもの学力を客観的に確認できる材料でした。それが少なくなることで、保護者が成績や理解度を見極めるのが難しくなります。

入試へ向けた模擬試験を数多く受験する中学3年生はまだしも、中1・2の生徒では、前回まで点数が良かったのに今回は急激に落ちてしまった!ということが起こりやすくなりました。

家庭でできるサポート

中間テストがなくなっても、子どもの学力を支える方法はあります。

塾や家庭で定期的な復習習慣を作る

テストがなくても、毎週末にその週の内容を復習するなど、家庭で「小さな区切り」を作ると効果的です。個別指導の塾に通っている場合には、そのようなカリキュラムが組まれていることも珍しくありません。

提出物の管理をサポートする

今後は提出物の評価がより重視されます。ノートやプリントのチェックを一緒に行い、期限を守る習慣を定着させましょう。

簡単な方法として、テスト前などの提出物一覧をリビングのダイニングテーブル周辺や冷蔵庫に貼ったり、スマホ上のスケジュールアプリで共有している生徒がいます。

その家庭では提出物を出し忘れることがなくなったと喜びの声をいただいたので、一定の効果があるおすすめの方法です。

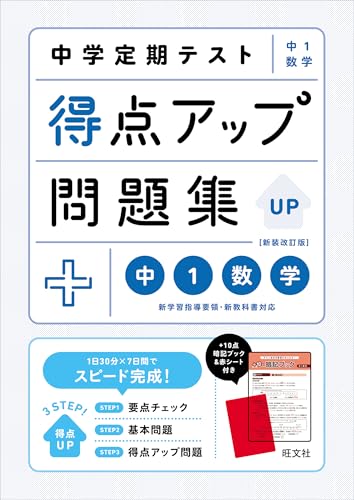

模擬テストや確認テストを活用する

塾や通信教材などで定期的にテスト形式の問題を解くことで、定期テストの代わりに学力チェックが可能です。

私の運営している学習塾カジきたラボでも、中学3年生は「五ツ木京都模試」で、それ以外の学年も授業開始時に毎回確認テストを行うことで定期テスト以外の学習の小目標を設定しています。

実際に取り組み始めて、やらなかったときに比べても復習や自習をする生徒の割合が増加しました。

子どもと一緒に成績の基準を確認する

稀に、成績なんてとっても仕方がない!テストがめちゃくちゃに変わったのだから点数が低くても仕方ない!と半ば諦め(というか言い訳)をする生徒がいます。

たまに会う、塾の講師から声かけをして、

「提出物も成績の一部だよ!」

などと声かけしてあげるだけでも、提出物やテストのないときに行う学習への姿勢が変わってきます。

ですから、塾に通っていない中学生は、親御さんから同じように声掛けをしてあげると良いでしょう。

「テストの点数だけではない」ということを理解し、授業態度や小テストの重要性を伝えることが大切です。

学習塾の役割も変わる

塾に通う子どもたちにとっても、定期テストの変化は大きな影響を与えています。

以前は「テスト対策」が塾の大きな役割でしたが、今後は 日常的な学習習慣のサポート や 理解度を定期的に確認するチェックテスト がより重要になってきます。

また、テストが減った分、模擬試験や塾内テストを通して「緊張感を持った実力確認の場」を提供することも、塾に求められる役割のひとつでしょう。

まとめ

中学校の中間テストが減少する流れは、今後ますます広がっていくと予想されます。これは子どもたちの負担を軽減し、授業時間を確保するという大きなメリットがありますが、一方で 学習習慣の乱れや弱点発見の遅れ といったデメリットも見逃せません。

だからこそ、これからは「家庭での定期的な復習」や「塾でのチェックテスト」が重要な役割を果たします。

テストが減っても学力を伸ばしていくためには、 日々の学習の積み重ねをいかに支えていくか が鍵になるのです。

学校によってはテスト自体が廃止になってしまったところもあるようです。

今後の動向も常にウォッチして、発信していきます!

この記事を読んでいる人には、こちらの記事もおすすめです!

YouTubeでも情報発信をしています